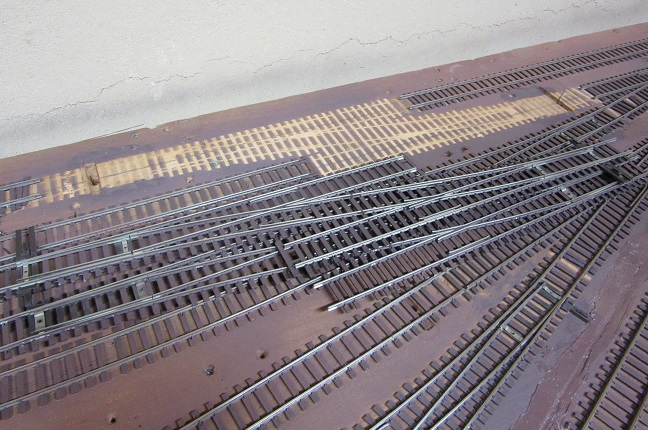

本線上と支線上は、モーリンのRストーンNo.456(1/87バラストローカル)

ヤードに向かう一番外側の線は、ウッドランドシーニックスの「iron ore」(鉄鉱石)

ヤードは、やや赤みがかっていますが、ウッドランドシーニックスの「brawn」(茶)

旧国岡山ローカルⅣのページの一番下の写真からの変化です。

中2線、本線

右、 ヤードへ

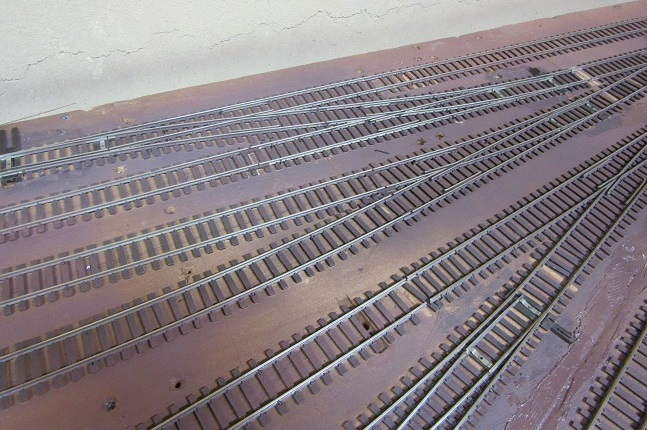

中2線、本線

右、支線

左の写真は、雲備線の建設のページの写真です。

いずれトンネルの中だから、バラストはいいかな?枕木はコンクリート枕木でいいかな?と思っていましたが、まあ今なら出来る!ということでコンクリート枕木の撤去交換、バラスト播きをやってみました。

枕木は、篠原の製品のまま、マッハのミラクルバラストを撒いたまま、から、こげ茶のスプレーを撒いたら、バラストが濃すぎて、気に入らず、そのバラストを撤去しました。

どうしたものか?

一応今回はポイント交換でしのぎます。

(左下)交換終了

(下)試運転列車無事走行、やれやれです。

ポイントやレールの通電不良や車両のメンテナンス不良など、イライラがしょっちゅうです。ストレスが溜まります。気持ち良く走らせるためには、なかなか大変ですね。

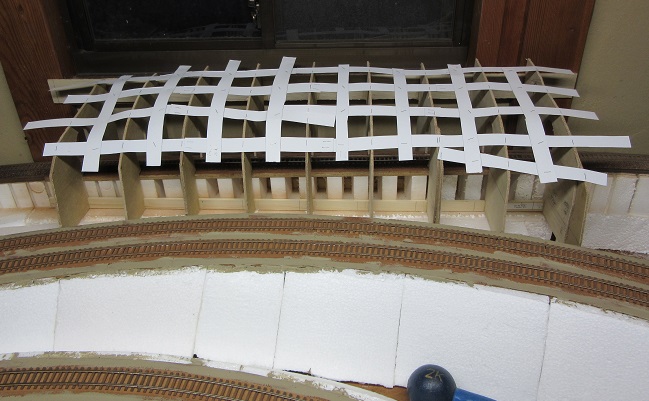

左の写真は、2018.1.8時点の貼りぼて骨組み。

左下の写真は、その続き。

下の写真は、そのまた続き。ここで中央に見える部分は、将来の写真撮影のため、取り外しできるようにしたいと思っています。またこの向こう側の雲備線は、トンネル区間ではありません。

一応本線上は、駅部分以外、バラストを撒き終えました。

本線のバラストは、左が下り線で、勾配も下り。ブレーキをかけるため、鉄粉が舞い、錆色を強調してみました。

右が上り線で、勾配も上り。瀬野八の上りも、粘着力UPのため砂をふんだんに撒き、真っ白になっていましたが、少しそれを意識しています。 同じように白くしようとすると雪景色になりかねませんので、少し遠慮気味に白くしています。仏壇の線香の灰を擦り付け、掃除機でそこそこ吸い取っているだけです。時間の経過とともに何か悪影響があるかもしれません。

ここで考えたのが、丘の高さをどうするか?でした。

一応、丘の上に木を植えて、枝の隙間から勝戸駅や車両が見える、という設定にしました。

が、現段階でプラス50mmくらいは設定変更可能としています。

隠しヤードと言いながら、全く隠してしまうと、センサーなど無いと、列車の位置が分からなくなりますし、列車の頭くらいは見えるようにしたいと考えました。

本来なら、トンネル内にポイント5個全部を隠すべきところです。

実物ではこんな状況は在り得ないでしょうが。

上の勝戸駅とは、なだらかに山の傾斜でつなげていきたいと思っています。

下の写真はトンネル覆いの裏側